樹木葬とは?墓石を持たないお墓のメリット・デメリット

近年、「樹木葬 とはどのようなお墓なのか」「墓石なしで自然の中に眠りたい」と考える方が増えています。

跡継ぎの問題や、費用・管理の負担、そして自分らしい最期への思いから、樹木葬は一般のお墓や自然葬と比較しても注目を集める選択肢となっています。

この記事では、樹木葬とは何かという基本から、樹木葬のメリット・樹木葬のデメリット、墓石なしのお墓の特徴、自然葬比較のポイントまで、前向きに選択できるようにわかりやすく解説します。

樹木葬とは?-墓石を持たない新しいお墓のかたち-

樹木葬とはどのような供養方法?

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標として、ご遺骨を埋葬・納骨する供養方法のことです。

一般のお墓のように大きな墓石を建てるのではなく、シンボルツリーや芝生、花々に囲まれた区画にご遺骨を納めます。墓石なしで自然の一部として眠るスタイルのため、「自然に還りたい」「静かな緑の中で眠りたい」という希望を叶えやすいのが大きな特徴です。

寺院や霊園が管理を行うケースが多く、跡継ぎがいなくても契約にもとづいて永代供養を行ってもらえることから、終活の一つとして樹木葬を選ぶ人も年々増えています。

樹木葬が広がってきた背景

少子高齢化とライフスタイルの変化

これまでのお墓は「代々受け継いで守るもの」という考え方が一般的でした。しかし少子高齢化や核家族化が進み、実家のお墓を管理し続けることが難しい家庭も増えています。

「子どもに負担をかけたくない」「自分の代でお墓のことで悩ませたくない」という気持ちから、跡継ぎを必要としない樹木葬を選択する人が増えているのです。

“自然に還る”という価値観の広がり

終活という言葉が広まり、自分らしい生き方・最期の迎え方を考える人が多くなりました。その中で、「自然に還る」「緑に包まれて眠る」といった価値観に共感し、樹木葬や散骨などの自然葬を検討するケースも増加しています。

「お墓はこうあるべき」という固定観念が少しずつ和らぎ、自然葬比較をしたうえで“自分らしさ”を大切にした選び方をする方が増えていることも、樹木葬が広がる大きな理由です。

樹木葬の種類と埋葬スタイル

シンボルツリー型樹木葬

もっともイメージされやすいのが、1本の象徴的な木の周りに複数の方のご遺骨を納める「シンボルツリー型」の樹木葬です。

桜やハナミズキ、モミジなど、季節ごとに美しい姿を見せる木々が墓標となり、命の循環を感じられる明るい雰囲気が特徴です。

個別区画型樹木葬

個別区画型樹木葬は、ご家族ごとに1区画ずつ区切られており、そのスペース内にご遺骨を納めるタイプです。プレートや小さな石碑が設置されることも多く、一般墓と自然葬の中間のようなスタイルといえます。

墓石なしでありながら、「お参りする場所」がはっきりとわかるため、親族も訪れやすいというメリットがあります。

ガーデン型・里山型樹木葬

ガーデン型樹木葬は、緑豊かな庭園の一角に設けられたスペースに納骨するスタイルです。花やハーブ、芝生などが手入れされ、「公園のように明るい」と感じる方も多い形式です。

一方、里山型樹木葬は山林を活用して自然の地形を生かした形で埋葬を行います。より本格的な自然の中で眠りたい方に選ばれています。

合祀型と個別型の違い

樹木葬には、最初から他の方と一緒に納骨される「合祀型」と、一定期間は個別に納骨する「個別型」があります。

- 合祀型:費用を抑えやすいが、後からご遺骨を取り出すことはできない

- 個別型:期間中は個別区画での供養が可能で、その後に合祀される場合もある

樹木葬の申し込み時には、合祀か個別か、合祀までの期間はどのくらいかをしっかり確認しておくことが大切です。

樹木葬のメリット-前向きな選択肢として注目される理由-

① 墓石なしで費用を抑えられる

樹木葬 メリットとしてよく挙げられるのが、費用面での負担が比較的少ないことです。

一般的なお墓では区画の取得費用に加え、墓石代・工事費・開眼供養など100万円~200万円以上かかることも珍しくありませんが、樹木葬では墓石なしのため、総額を抑えやすい傾向があります。

合祀型の樹木葬であれば、数十万円前後から選べるケースもあり、「親にお金を残したい」「子どもに費用の負担をかけたくない」という方にとって、現実的で前向きな選択肢になっています。

② 管理・掃除の負担が少ない

一般的なお墓の場合、草むしりや掃除、墓石のメンテナンスなど、管理の多くを遺族が担います。遠方に住んでいる場合は、お彼岸やお盆のたびに長距離移動が必要になることもあります。

樹木葬では、霊園や寺院が全体の管理・清掃を行ってくれるため、家族が「管理を続けなければならない」というプレッシャーから解放されるというメリットがあります。

「会いたくなった時に、無理のないタイミングでお参りする」という形を選べることで、故人との向き合い方も穏やかなものになっていきます。

③ 跡継ぎがいなくても利用できる

樹木葬は、跡継ぎがいない方や、子どもに負担をかけたくないと考える方にとって、非常に心強い選択肢です。

永代供養付きの樹木葬であれば、契約期間や合祀のタイミングに応じて寺院や霊園が継続的に供養・管理を行います。家族構成や将来の暮らしが変化しやすい現代でも、「お墓を残すこと」そのものが重荷になりにくいのが魅力です。

④ 自然の中で眠れるという安心感

樹木葬 メリットの中でも、心理的な安心感は見逃せません。

風に揺れる木々や、季節ごとに咲く花、鳥のさえずり…。自然に囲まれた環境で眠るというイメージに、「怖い」よりも「穏やか」「あたたかい」という印象を持つ方が多いようです。

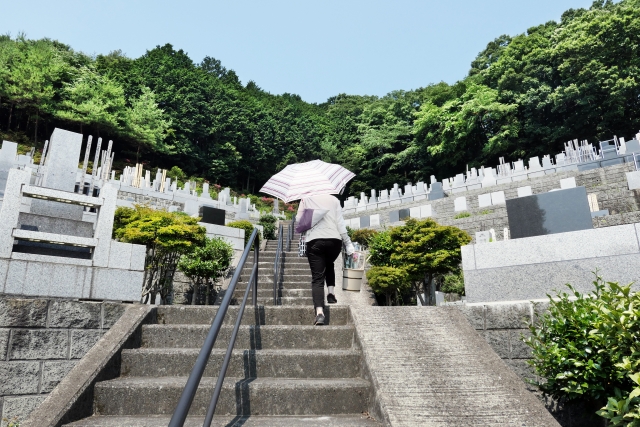

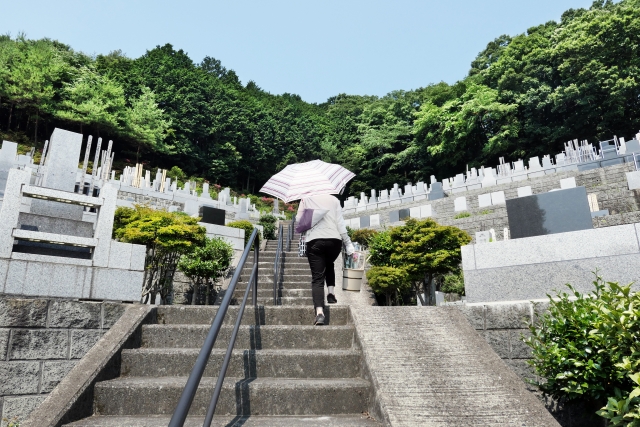

「お墓=暗くて近寄りがたい場所」というイメージから、「樹木葬=公園のように明るく、家族で行きやすい場所」という印象に変わることで、お参りそのものが前向きな時間へと変わっていきます。

⑤ 宗派を問わずに利用しやすい

多くの樹木葬では「宗派不問」とされており、特定の宗派に属していなくても利用できるケースが大半です。

ご夫婦で宗派が違う、親族に海外在住者が多いなど、現代ならではの事情にも柔軟に対応しやすいのが樹木葬の良さです。

樹木葬のデメリット-知っておきたい注意点と対策-

① 合祀後は遺骨を取り出せない

樹木葬 デメリットとしてよく取り上げられるのが、「合祀後に遺骨を取り出せない」という点です。

多くの樹木葬では、一定期間個別で安置されたのち、合祀墓にまとめて納骨されます。このタイミングを過ぎると、ご遺骨を別の場所へ移すことは基本的にできません。

ただし、事前に説明を受け、家族と話し合っておけば、大きなトラブルになることはほとんどありません。心配な場合は、合祀までの期間が長めのプランや、永代にわたり個別安置されるプランを選ぶという対策も可能です。

② 「場所がわかりにくい」と感じるケースもある

墓石がない樹木葬では、「どこがお墓なのか分かりにくいのでは?」と不安に感じる方もいます。

しかし、実際には名前入りのプレートが設置されていたり、区画ごとに番号や案内板があるなど、工夫された霊園がほとんどです。

見学の際に、「自分や家族がお参りするとき、迷わずお墓の場所がわかりそうか」という視点でチェックしておくと安心です。

③ 親族の理解が必要な場合もある

「先祖代々のお墓に入るのが当たり前」と考えるご親族の中には、樹木葬に馴染みがなく、最初は戸惑う方もいるかもしれません。

この場合は、パンフレットや写真を共有したり、可能であれば家族と一緒に見学をしてもらうのがおすすめです。

実際の樹木葬の様子を見て、「明るくてきれい」「ここなら気持ちよくお参りできそう」と印象が変わるケースも多く、前向きに受け入れられるきっかけになります。

樹木葬と自然葬の比較-どんな人に向いている?-

樹木葬と散骨の違い

自然葬比較を行う際によく話題になるのが、「樹木葬」と「海洋散骨」などの散骨との違いです。

- 樹木葬:

→ お参りできる場所がある/一部遺骨を手元や他のお墓に残すことも可能

- 散骨:

→ 海や山などに粉末状の遺骨を撒くため、明確なお墓の場所は持たない

「自然に還りたいけれど、お参りできる場所もほしい」という方には樹木葬が向いています。一方で、「完全に自然に還りたい」「お墓という形自体を残さなくてよい」という価値観の方には散骨が選ばれることもあります。

樹木葬に向いている人・向かない人

樹木葬が向いている人

・お墓の管理や費用負担を軽くしたい

・子どもや親族に負担をかけたくない

・墓石なしで自然の中で眠りたい

・明るい雰囲気のお墓が良い

・宗派にとらわれずに供養したい

・終活の一環として自分でお墓を選びたい

樹木葬が向いていない可能性のある人

一方で、次のような価値観の場合は、一般墓や納骨堂などの方が合うかもしれません。

- 「代々続くお墓に入りたい」という気持ちが強い

- 「合祀をせず、ずっと個別で残してほしい」と考えている

- 親族の多くが従来型のお墓を強く望んでいる

ただし、最近は永代個別型の樹木葬や、墓石と樹木葬を組み合わせたスタイルも増えており、「絶対に向かない」というケースは少なくなっています。複数の選択肢を比較しながら、ご自身とご家族にとって一番納得できる形を探していくのがおすすめです。

樹木葬を選ぶときのチェックポイント

失敗しないために確認したいこと

樹木葬を検討する際には、次のポイントを押さえておくと安心です。

- 合祀までの期間(永代個別か、何年後に合祀か)

- 費用の総額(永代供養料・納骨料・管理費などの内訳)

- 何人まで納骨できるか(個人・夫婦・家族など)

- お参りのしやすさ(アクセス・駐車場・送迎の有無など)

- 宗派不問かどうか

- 管理や清掃の体制は整っているか

- 見学時の雰囲気(職員の対応・利用者の様子など)

見学でチェックしておきたいポイント

パンフレットやホームページだけでは分かりにくい部分も多いため、可能であれば一度現地見学をおすすめします。

季節や天候によって印象が変わることもあるため、「自分や家族がお参りに来る場面」をイメージしながら、道のり・雰囲気・お参りスペースの広さなどを確認しておくと安心です。

樹木葬に関する知識のまとめ

ここまで、樹木葬とはどのようなお墓なのか、樹木葬 メリット・樹木葬 デメリット、墓石なしのお墓の特徴、そして自然葬比較のポイントまで幅広く解説してきました。

最後に、樹木葬を検討する上で大切なポイントをまとめます。

・樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする、自然と共生する新しいお墓の形

・墓石なしのため、一般墓と比較して費用を抑えやすく、管理の負担も少ない

・永代供養付きのプランが多く、跡継ぎがいなくても安心して選べる

・樹木葬 メリットは「自然の中で眠れる」「前向きに終活を進めやすい」など心理的な安心感も大きい

・樹木葬 デメリットとして、合祀後に遺骨を取り出せない点や、親族への説明が必要なケースがある

・自然葬比較では、「お参りできる場所がほしい」人には散骨より樹木葬が向くことが多い

・合祀の有無・期間、費用総額、お参りのしやすさなどを事前にチェックすることで後悔を防げる

・樹木葬は“負担を減らしながら、自分らしく生き切る”ための前向きな選択肢のひとつ

お墓の選び方に「正解」はありません。大切なのは、あなたとご家族が納得できる形を選ぶことです。

樹木葬という選択肢を知った今、「お墓のことを考えるのが少し楽になった」「いつか、こんな形もいいかもしれない」と感じていただけたなら、それはすでに前向きな一歩です。

不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、専門の相談窓口やご家族と話し合いながら、少しずつ整理していきましょう。

<<こちらの記事も読まれています>>

・最近人気の樹木葬とは?その歴史や種類から費用相場や注意すべきポイントまで徹底解説!

・木や樹に関するお葬式とは?近年人気の樹木葬の特徴や長所・短所を徹底解説!

・海洋散骨にかかる費用は?散骨方法・費用相場・流れを完全解説!

・永代供養墓とは?基礎知識・費用・探し方・注意点を完全解説!

_1.png)

_1.png)