僧侶へのお車代・御膳料の相場

僧侶へのお車代や御膳料は、「なんとなく聞きづらい」「いくら包めば失礼にならないのか不安」と多くの方が悩まれるポイントです。

しかし、相場と考え方のコツさえ押さえておけば、決して難しいものではありません。本記事では、僧侶 お車代・僧侶 御膳料・僧侶 謝礼・お布施 金額・寺院 費用といった気になるテーマをまとめて解説し、「前向きな気持ちで供養に向き合える状態」までご案内します。

読み終える頃には、「もう金額で悩まなくて大丈夫。自分の状況に合わせて、安心して準備できる」と感じていただけるはずです。

僧侶へのお車代・御膳料は「マナー」よりも「感謝」

まず最初にお伝えしたいのは、僧侶へのお車代・御膳料・お布施は、形式やマナーだけでなく「感謝の気持ち」を形にしたものだということです。

葬儀や法要は、遺族にとって精神的にも体力的にも負担が大きい場面です。その時間をご一緒し、読経・戒名・法話などを通じて故人と遺族の心をつないでくださるのが僧侶の役割です。

僧侶 謝礼というと「いくらが正解なのか」と金額のことばかり気になってしまいがちですが、実は「相場の範囲内で、無理のない金額を、丁寧な形でお渡しする」ことができれば、十分に礼を尽くしていると言えます。

「これで失礼ではないか」が最大の不安

多くの方が不安に感じているのは、

- 相場から外れていないか

- 包み方や表書きが間違っていないか

- 僧侶や寺院に「非常識」と思われないか

といった点です。逆に言えば、ここを押さえておけば、過度に恐れる必要はありません。

そこで本記事では、僧侶 お車代・僧侶 御膳料・お布施 金額の「現実的な相場」と「ポジティブに準備を進めるための考え方」をセットで整理していきます。

お布施・お車代・御膳料の違いを整理しよう

最初に言葉の意味を整理しておくと、あとで迷いにくくなります。

お布施とは

お布施とは、読経や戒名の授与など、僧侶が行ってくれた仏事そのものへの謝礼です。葬儀、初七日、四十九日、一周忌以降の法要など、仏事の中心にあたる部分への「お礼」と考えると分かりやすいでしょう。

僧侶 お車代とは

僧侶 お車代は、僧侶の移動にかかった交通費や、移動に要した負担に対してお渡しする謝礼です。

・寺院から会場まで距離がある場合

・タクシーや電車を利用して来ていただく場合

・遠方から来てもらう場合

このようなケースでお車代をお渡しします。金額自体は大きくなくても、用意してあることで「わざわざ来てくださったことへの敬意」が伝わります。

僧侶 御膳料とは

本来は法要後の会食にお招きするのが礼儀とされていますが、

- 僧侶が多忙で会食に参加できない

- 遠方のため早めに寺院へ戻らなければならない

- 家族のみで静かに食事をしたい

といった事情がある場合に、会食の代わりとしてお渡しするのが僧侶 御膳料です。

心付けとの違い

心付けは、葬儀社スタッフや運転手、会場関係者に「ちょっとしたお礼」として渡す少額の謝礼を指すことが多い言葉です。

僧侶への謝礼は、心付けではなく、「お布施」「お車代」「御膳料」としてきちんと分けて準備するのが一般的です。

僧侶 お車代の相場と考え方

僧侶 お車代の具体的な相場を確認しておきましょう。

僧侶 お車代の一般的な相場

僧侶 お車代の目安は、5,000〜10,000円程度が広く用いられる金額帯です。

- 自宅・会館・斎場など、寺院以外の場所に来てもらう

- 車や電車で30分以上かかる距離

- タクシー利用が想定される場合

このような条件のときは、お布施とは別にお車代を用意するのが無難です。

距離と回数を意識して金額を決める

お車代の金額は、

- 寺院からの距離

- 往復の交通費

- 法要の回数(お通夜と葬儀の2回など)

を基準に考えると決めやすくなります。

例えば、葬儀・告別式で2日続けて来ていただく場合、

- 日数をまとめて1万円程度お渡しする

- それぞれ5,000円ずつに分けて渡す

といった形もよく見られます。いずれも一般的な範囲であり、「これでは失礼」ということはありません。

葬儀 公共施設・公営斎場を利用するとき

最近では、寺院での葬儀だけでなく、公営の斎場や葬儀 公共施設を利用するケースも増えています。

公営斎場の使用料や火葬場 使用料は自治体へ支払いますが、僧侶 お車代は別枠です。会場が寺院から離れている場合、お車代は忘れずにお渡ししましょう。

僧侶 御膳料の相場と判断のポイント

次に、僧侶 御膳料について確認していきます。

僧侶 御膳料の一般的な相場

御膳料の相場は、5,000円前後(〜10,000円程度)とされています。

会食にお招きする代わりにお渡しするものなので、会食費用の目安となる金額を想定すると決めやすいでしょう。

御膳料が「必要なとき」「不要なとき」

御膳料が必要になるのは、次のようなケースです。

- 本来は会食にお招きしたいが、僧侶が時間の都合で参加できない

- 会食の準備を簡略化し、家族だけで行いたい

- 会場や時間の関係で、ゆっくり食事をする環境が整っていない

一方で、僧侶が実際に会食に参加する場合は、御膳料を別途包まないことも一般的です。

迷った場合は、葬儀社や寺院に「会食の有無」と合わせて相談するとスムーズです。

お布施 金額の目安と寺院 費用の考え方

「お布施 金額が一番分からない」「高額を求められたらどうしよう」と不安に感じる方も多いものです。

お布施 金額の一般的な目安

地域差や宗派差、寺院とのお付き合いの深さによって変動はありますが、一般的には次のような金額帯がよく用いられます。

- 葬儀・告別式のお布施:20万〜50万円程度

- 四十九日法要:3万〜5万円程度

- 一周忌・三回忌などの年忌法要:3万〜5万円程度

これはあくまで「全国的な目安」であり、必ずしもこの範囲でなければいけないわけではありません。寺院から具体的な金額の案内がある場合は、それに従って問題ありません。

寺院 費用として見たときのポイント

お布施は「料金表」として明示されていないケースも多く、寺院 費用としてどう捉えればよいか迷いやすい部分です。

その際は、

- 自分たちの経済状況で無理のない範囲

- 他の葬儀・法要費用とのバランス

- お付き合いの深さ(菩提寺かどうか 等)

を総合的に考えれば十分です。どうしても迷う場合は、寺院へ「一般的な目安」を聞いてしまって構いません。

葬儀・法要ごとの「まとめてイメージできる」金額感

ここまでの内容を、シーン別にイメージしやすいよう整理してみましょう。

通夜・葬儀を行う場合のイメージ

一例として、通夜・葬儀を同じ僧侶に依頼した場合、

- お布施:20万〜30万円程度

- お車代:5,000〜10,000円

- 御膳料:5,000円〜1万円程度(会食に参加されない場合)

このくらいを一つの目安とすると、全体像がつかみやすくなります。

四十九日法要・一周忌などの年忌法要

自宅や会食施設で法要を行うケースでは、

- お布施:3万〜5万円程度

- お車代:5,000円程度

- 御膳料:5,000円程度(会食に招かない場合)

といった組み合わせが多く見られます。必ずしもすべてを用意しなければいけないわけではありませんが、この枠内に収まっていれば「失礼になる」ことはまずありません。

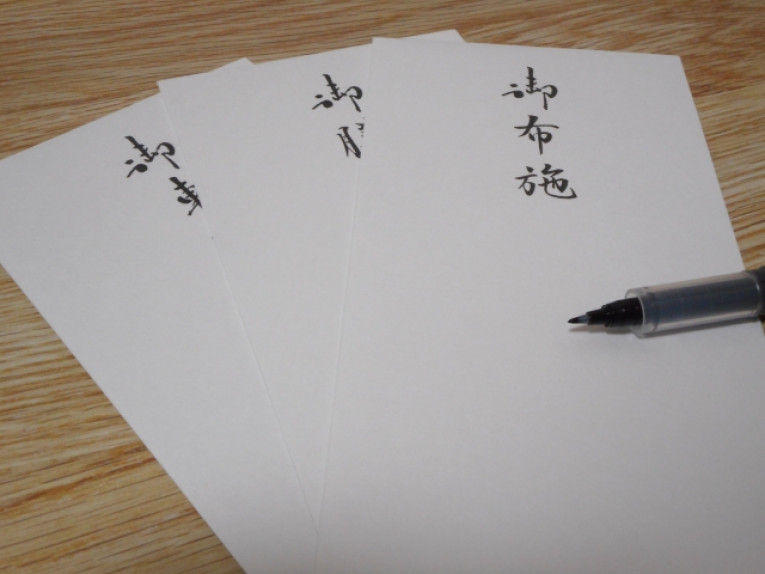

封筒・表書き・渡し方のマナー

金額が決まったら、次は「どのように包むか」です。ここもポイントを押さえれば簡単です。

封筒の種類

一般的には、

- お布施:白無地の封筒、または「お布施」と書かれた仏事用の袋

- お車代:白無地の封筒、または「お車代」と印字された封筒

- 御膳料:白無地の封筒、または「御膳料」と印字された封筒

を用います。香典袋のような「黒白の水引き」は不要で、むしろシンプルなものほど丁寧だとされています。

表書きの書き方

表面の中央上部に、

- 「御布施」または「お布施」

- 「お車代」

- 「御膳料」

と毛筆かサインペンで記入します。下段に施主名(喪主名)を書けば完了です。

渡すタイミングと渡し方

僧侶への謝礼は、

いずれかでお渡しするのが一般的です。

袱紗(ふくさ)に包んで持参し、僧侶の前で丁寧に取り出し、両手でお渡しすると、より丁寧な印象になります。

予算が厳しいときのポジティブな向き合い方

最近は、葬儀全体の費用をできるだけ抑えたいというご家庭も増えています。寺院 費用だけが突出して高くなってしまうと、どうしても心理的な負担が大きくなってしまいます。

無理のない範囲で正直に相談してよい

経済的な事情があるときは、

「今の状況で、できる限りのことをしたいのですが、一般的な目安の中で、このくらいの金額でお願いしてもよろしいでしょうか」

と僧侶や寺院に率直に相談してみるのも一つの方法です。

多くの僧侶は「無理をしてほしくない」という想いを持っています。事情を正直に伝えることで、金額の面でも気持ちの面でも、前向きな着地が見つかることが多いのです。

「安くしよう」ではなく「できる範囲で丁寧に」

大切なのは、「少しでも安くしよう」という発想ではなく、「今の自分たちに無理のない範囲で、できる限り丁寧に」というスタンスです。

この姿勢があれば、金額が多少前後しても、僧侶に対して失礼になることはありません。

僧侶が本当に大切にしていること

僧侶 謝礼というと、どうしても「お金」のイメージが先行してしまいますが、僧侶が本当に大切にしているのは「供養の心」です。

僧侶の多くは「気持ち」を見ている

実際の現場では、

- 金額よりも、丁寧なあいさつが印象に残る

- 遺族の表情が和らいでいくことが何より嬉しい

- 「遠くから来ていただいてありがとうございます」という一言が心に響く

といった声も多く聞かれます。

だからこそ、「相場+丁寧な言葉」がそろっていれば、あなたは十分以上に礼を尽くせていると言えます。

地域差はあるが「大きく外れることはない」

お布施 金額や僧侶 お車代について「地域差が大きいのでは?」と心配される方もいますが、最近は全国的に金額の幅が近づいてきています。

地域ごとの差より寺院ごとの差の方が大きい

実際には、

- 地域差よりも「寺院ごとの方針」の違い

- 菩提寺かどうか、お付き合いの深さ

- 昔からの慣習を重んじる寺院かどうか

といった要素の方が、金額に影響しやすい傾向があります。

そのため、不安な場合は「地域の相場」をネットで調べるより、「実際にお願いする寺院に聞く」方が確実で安心です。

僧侶への謝礼を気持ちよく準備する3つのポイント

最後に、読んだ人がポジティブに態度変容を起こせるよう、僧侶 お車代・御膳料・お布施の準備で大切なポイントを整理しておきます。

① 相場の範囲で決める

お車代5,000〜10,000円、御膳料5,000〜1万円、お布施は法要で3〜5万円程度。この「相場の枠」を押さえていれば、細かい金額はあなたの判断で大丈夫です。

② 不安な点は僧侶・葬儀社に相談する

聞きづらいと感じるかもしれませんが、

「相場として、このくらいで問題はありませんか?」

と尋ねることは失礼ではありません。むしろ、きちんと確認する姿勢は、誠実さとして好意的に受け止められます。

③ 「完璧さ」より「気持ち」を大切にする

封筒の種類や字の上手さ、細かな形式にこだわりすぎると、準備が苦しくなってしまいます。

大切なのは「故人を思う気持ち」と「感謝を伝えたい」という心の方向性です。そこさえブレていなければ、多少の違いがあっても十分に礼を尽くせていると言えます。

まとめ:あなたの「できる限り」が、何よりの供養になる

僧侶 お車代・僧侶 御膳料・僧侶 謝礼・お布施 金額・寺院 費用——どれも一見難しく見えますが、実は次のポイントさえ押さえておけば大丈夫です。

・僧侶への謝礼は「マナー」よりも「感謝」を形にするもの

・お車代の目安は5,000〜10,000円程度、御膳料は5,000〜10,000円程度

・お布施は葬儀で20〜50万円、法要では3〜5万円程度が一つの目安

・封筒は白無地や仏事用のものに「お布施」「お車代」「御膳料」と表書きすればOK

・迷ったときは寺院や葬儀社に相談してよい。相談すること自体は失礼ではない

・無理のない範囲で、できる限り丁寧に準備する姿勢が何より大切

・あなたの「できる限り」が、そのまま故人への供養になる

僧侶への謝礼は、「正解の金額」を探す旅ではありません。今の自分たちの状況の中で、感謝の気持ちをどう形にするかを考えるプロセスそのものが、尊い供養です。

どうか金額だけにとらわれすぎず、「これなら自信を持ってお渡しできる」と思えるラインを、今回の記事を参考にしながら見つけてみてください。

その一歩が、きっとあなた自身の心を軽くし、故人とのつながりをより温かく感じさせてくれるはずです。

<<こちらの記事も読まれています>>

・葬儀費用がない時にどうすればいい?葬儀費用の相場から、費用がない場合の対処法を徹底解説!

・火葬(直葬)の費用はどれくらい?内訳や費用を抑えるポイントを解説!

・永代供養料を完全解説!相場・手続きの流れ・お布施との違いを紹介!

・前もって理解しておこう!葬儀の種類や宗教ごとの違いを解説

_1.png)

_1.png)