香典袋の正しい書き方:宗派別の表書きルール

香典袋の正しい書き方:宗派別の表書きルール

――「形」より「心」を伝える、現代の弔いマナー

人が亡くなるということは、私たちにとって避けては通れない現実です。

それでも、その瞬間に私たちができることはただひとつ。

「心をこめて、故人と遺族に寄り添うこと」です。

香典袋を準備する――

それは、そんな“想い”を形にする最初の一歩です。

でも実際には、

「香典袋の書き方が分からない」

「宗派によって表書きが違うらしいけど、どうすれば?」

「香典の名前の位置って?」

など、戸惑う人が多いのも事実。

この記事では、香典袋の正しい書き方を宗派別に丁寧に解説しながら、

「マナーを学ぶことで、誰かを思いやる行動へとつながる」

――そんなポジティブな態度変容を促す内容にしています。

◆ 香典袋とは何か ― “哀しみを包む心の手紙”

香典袋は、ただお金を包むための袋ではありません。

本来は、「香を供える代わりに金銭を包む」という意味から生まれました。

つまり香典とは、故人への祈りであり、遺族への支援であり、そして何より思いやりの表現です。

葬儀という場は、何度経験しても慣れるものではありません。

けれど、「香典袋」というたった一枚の紙の中に、

あなたの“誠意”を込めることはできるのです。

書き方や形式を学ぶことは、礼儀のためだけではなく、

相手の悲しみに寄り添う姿勢を形にすることでもあります。

◆ 香典袋の種類を理解しよう

香典袋にはさまざまな種類があります。

間違ったものを選ぶと失礼になる場合もあるため、

まずは宗派と地域性を意識して選ぶことが大切です。

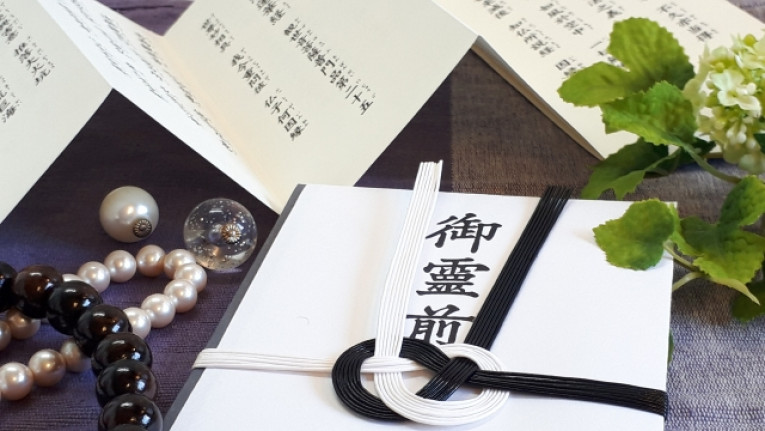

1. 水引(みずひき)の違いを知る

水引は香典袋の中央に結ばれた飾り紐のこと。

そこには「悲しみは繰り返したくない」という祈りが込められています。

黒白結び切り:全国的に一般的。通夜・葬儀・法要すべてに使える。

双銀結び切り:格式が高く、企業関係や目上の方の葬儀に。

黄白結び切り:関西地方を中心に使われる。

水引の種類一つ取っても、地域の文化が息づいています。

「この土地ではどういう形が一般的なのか」を意識することが、心配りの第一歩です。

◆ 宗派別の「表書き」ルール

香典袋の上段に書く「表書き」は、宗教・宗派ごとに異なります。

ここを正しく理解しておくことで、より丁寧な気持ちを伝えられます。

宗派 表書き 意味とポイント

仏教(多くの宗派) 御霊前 最も一般的。迷ったらこの表記でOK。

浄土真宗 御仏前 故人は亡くなった瞬間に仏になるという教えから。

神道 御玉串料/御榊料 「香」を供える文化がないため。

カトリック 御花料/御霊前 花を供える意味を持つ。

プロテスタント 御花料/忌慰料 「霊前」は使わないのが特徴。

「宗派が違う=面倒」ではなく、

「宗派が違う=その人らしさを尊重する機会」だと思うと、

あなたの姿勢が自然と変わります。

この意識の違いが、「形式的な弔問」から「心を伝える弔問」へと変化させてくれるのです。

◆ 香典袋の書き方:5つの基本ポイント

① 表書き(上段)

筆ペンや毛筆を使って丁寧に書きましょう。

通夜や葬儀の場では「薄墨」を使うのが一般的です。

これは、「悲しみの涙で墨が薄れた」という意味があります。

② 名前(下段)

自分の名前は、中央にフルネームで書きます。

夫婦の場合は夫を中央、妻を左下に小さく添える形が丁寧です。

連名の場合は3名まで横並びにし、それ以上は「代表者名+外一同」とします。

会社関係で出す場合は、「株式会社○○ 営業部一同」など、組織名を入れましょう。

③ 中袋(中包み)の金額の書き方

中袋の表面中央に金額を縦書きで記入します。

金額は旧字体を使うのが正式です。

3,000円 → 金参阡円

5,000円 → 金伍阡円

10,000円 → 金壱萬円

裏面の左下に住所と氏名を記入します。

これにより、遺族が香典返しを手配しやすくなります。

④ お札の入れ方

お札は「肖像を裏向き」に入れましょう。

これは「不幸を予期して準備していた印象を避ける」という配慮です。

また、複数枚の場合はすべて同じ向きに揃えましょう。

⑤ 香典袋の扱い方

香典袋は直接バッグに入れず、必ず袱紗(ふくさ)で包みます。

袱紗を開くときも、相手の前で雑にならないようゆっくりと。

その動作ひとつひとつが、あなたの心を映します。

◆ 香典袋を正しく書くことは「心を整えること」

「香典袋の書き方なんて、細かくて難しい」

そう感じる方もいるかもしれません。

でも、このルールの背景にはすべて“思いやり”があります。

書く文字を整える、墨を選ぶ、袋を包む――。

これら一つひとつの動作が、あなた自身の心を整える行為なのです。

悲しみの中にあっても、

「自分にできる最善の形で故人を送りたい」

という思いを込めて手を動かす。

それが、香典袋を書く本当の意味です。

◆ 宗派別の香典マナーを知ることは、思いやりの第一歩

私たちは、普段あまり「宗派」を意識して生活していません。

でも、葬儀の場では宗派の違いがはっきり現れます。

「相手の宗派を尊重する」――それは、相手の人生観や家族の価値観を大切にするということ。

つまり、香典袋の書き方を正しく知ることは、人としての優しさを育む行為なのです。

たとえば、浄土真宗で「御霊前」を使ってしまうのはタブーです。

この宗派では、故人は亡くなった瞬間に仏となるため、「御仏前」が正解。

この違いを知っていれば、遺族は「ちゃんと理解してくれている」と心から感謝します。

マナーは人を縛るためのルールではありません。

むしろ、「あなたの心を相手に届けるための言葉」なのです。

◆ 香典袋の“美しい文字”が持つ力

香典袋に名前を書くとき、字の上手下手は関係ありません。

大切なのは「一文字ずつ丁寧に書く」こと。

それは、自分の中の気持ちを整理し、

「悲しみ」「感謝」「祈り」を穏やかに形にする行為です。

ゆっくり筆を動かす時間は、まるで心を鎮める儀式のよう。

葬儀という重い時間の中に、“静かな敬意”をもたらしてくれます。

もし、普段の生活でも「人に何かを丁寧に伝える」ことを意識するようになれば、

あなたの人間関係もきっと変わっていくでしょう。

香典袋の書き方を学ぶことが、人を思いやる力を育てるトレーニングになるのです。

◆ 「形より心」を忘れずに ― ルールを越えた本質

形式は確かに大切です。

しかし、もっと大切なのは「そこにある心」。

宗派を間違えないようにする、文字を丁寧に書く、袱紗に包む――

これらの行為は、すべて「相手を思う心」の延長線上にあります。

もし、少し間違えてしまったとしても、

「どうしたら気持ちをしっかり伝えられるか」を意識していれば、それで十分。

故人も遺族も、きっとその想いを感じ取ってくれます。

大切なのは、「正しさ」より「誠実さ」です。

◆ 香典袋を通して見える「人の温度」

葬儀の場では、立派な香典袋や高額な金額よりも、

「心がこもっているかどうか」が一番伝わります。

実際、遺族側からよく聞かれる言葉があります。

「忙しい中で丁寧に準備してくれたことが、何よりうれしかった」

香典袋は、ただの紙切れではなく、

人と人とをつなぐ“最後の手紙”なのです。

それを意識して準備することで、あなたの心の在り方も変わります。

普段から「相手の立場で考える」「言葉より行動で示す」

――そんな優しい習慣が自然と身につくようになります。

◆ 宗派を超えて「弔いの心」を共有する時代へ

現代では、宗教や慣習にこだわらず「自由葬」や「家族葬」が増えています。

その中で重要なのは、「故人や遺族の気持ちを尊重すること」。

宗派のルールを知りつつも、

最終的には「その家族に寄り添う姿勢」が最も大切です。

形式を知り、心を添える。

この二つが揃うことで、あなたの香典は“マナー”を超えて“祈り”になります。

◆ 香典袋を書くことで、自分も癒される

多くの人が見落としがちですが、

香典袋を書くという行為には、癒しの効果があります。

悲しみの中で、ペンや筆を手に取り、静かに文字を書く。

それは、自分自身の心と向き合う時間でもあります。

「ありがとう」

「お世話になりました」

「どうか安らかに」

そうした言葉を胸に込めながら書くことで、

人は少しずつ“喪失”を受け入れていけるのです。

香典袋の正しい書き方を知ることは、

単なる知識ではなく、心を癒す儀式の一部でもあります。

◆ まとめ:香典袋の書き方は「思いやりの実践」

この記事で紹介したポイントをもう一度振り返りましょう。

香典袋は心を込めて選ぶ。

宗派や地域性を考慮し、「御霊前」「御仏前」など正しい表書きを選ぶ。

名前や金額は丁寧に書く。

筆ペンでゆっくり、相手の顔を思い浮かべながら書く。

お札の向きや中袋の扱いにも配慮する。

「裏向きに入れる」「住所を書く」など、細部まで誠意をこめて。

袱紗で包むなど、扱い方にも気を配る。

香典は「心を包む」もの。形だけでなく、動作にも気持ちを込めて。

そして何より、

「マナーを守ること=自分の気持ちを整えること」

この感覚を大切にしてほしいのです。

◆ 最後に ― あなたの“丁寧さ”が、誰かの支えになる

香典袋の書き方を学ぶことは、

決して“堅苦しい作法”ではありません。

それは、「悲しむ人に寄り添う力」を身につけること。

つまり、人としての優しさを磨くことなのです。

たとえ小さな気配りでも、

それが誰かの心に温かく残る瞬間があります。

あなたの手で書いた一枚の香典袋が、

遺族にとって「人の優しさを感じる贈り物」になるかもしれません。

そして、そんな体験を重ねるうちに、

あなた自身も「思いやりのある人」へと変わっていくのです。